우수한 인재의 채용

- 이제는 교육보다 채용이 더욱 강조되는 시대

인재는 잘 뽑으면 기업의 가장 큰 자산이 되지만 잘 못 뽑으면 기업의 가장 큰 부채이자 재난이 된다. 이 때는 人材가 아닌 人災가 되는 것이다. 드러커는 당신이 채용에 5분밖에 사용하지 않는다면 잘 못 채용된 사람으로 인사여 5,000시간을 허비하게 될 것이라 했으며, MS사의 연구결과 가장 능력 있는 프로그래머는 가장 능력 없는 프로그래머에 비하여 28배나 생산성 차이를 보인다고 했다. 또한 한 헤드헌팅 업체에서는 인재채용을 잘 못 하면 그 사람 연봉의 20~40배에 해당하는 손실을 입게 될 수 있다고 경고했다. 연봉 5천만원짜리 직원을 잘 못 뽑으면 작게는 10억에서 20억까지 손실을 볼 수 있다는 이야기이다.

이와 같이 인재의 채용은 무엇보다도 중요한데 왜 채용 환경은 점점 어려워지는 것일까.

첫째, 기업에서 요구하는 인재가 과거에 비해 훨씬 더 전문화 되어 지 고 있다. 즉 Generalist 에서 Specialist 에 대한 요구가 급증하고 있다는 점이다. 따라서 이러한 전문인력의 수는 수요에 비하여 공급이 턱없이 모자라는 것이다.

둘째, 과거 평생 직장 개념에서 이제는 평생 직업개념으로 변화하고 있다. 평생 직업이란 의사나 변호사, 회계사와 같이 전문직에만 있는 것이 아니라 이제 회사원들에게도 통용되는 개념이다. 따라서 자신의 전문성을 키울 수 없는 직장이라면 다른 대우가 좋다고 하더라도 미련 없이 떠날 수 있는 것이 최근의 트렌드인 것이며 그에 따른 직원들의 유동성(Mobility) 증가가 좋은 인재를 확보하거나 유지하기 어려운 요인으로 작용하는 것이다.

셋째, 인적자원의 다양성(diversity) 증대이다. 최근의 인재들은 자신만의 개성과 문화를 갖고 있기 때문에 다양한 욕구와 생활 방식을 갖고 있다. 이에 비하여 기업은 일과 생활의 균형(work life balance)을 맞추기가 쉽지 않은 환경에 있기 쉬우므로 뛰어난 인재를 유치하기가 더욱 어려워지는 것이다.

채용이란 사전적 의미에서 본다면 “조직의 인적자원계획(Human Resource Planning)에 기초하여 기업목표(Objectives)를 달성하기 위하여 필요한 인재를 규명하고 이를 확보하고자 적합한 후보자들을 물색하고 이들 중 최적의 요건을 충족하는 자원을 선발하여 배치하는 일련의 활동” 이라고 할 수 있다. 채용에 사용되는 용어를 본다면 우선 Hiring은 외부 자원 중 필요로 하는 신규인력을 고용하는 협의의 활동을 지칭한다. 반면 Recruiting은 외부 자원뿐 아니라 내부 자원을 동시에 고려하여 필요로 하는 인력을 모집, 선발하여 배치하는 보다 넓은 의미를 내포하고 있다. 최근에는 Spotting Talent라는 개념을 사용하고 있는데 이는 내부자원에 대하여는 개개인의 역량에 따라서 최적의 포지션에 배치함은 물론, 내부에서 조달하기 힘든 인재에 대하여는 외부에서 확보, 배치하는 인재에 대한 원활한 조달, 배치, 육성의 개념을 총괄하고 있다. 이와 같이 보다 넓은 의미에서의 채용에는 내부 육성(make)와 외부 조달(buy)의 개념이 모두 포함되는 것이다.

그러면 인재를 채용하기 위한 기준은 어떤 것이 있을까?

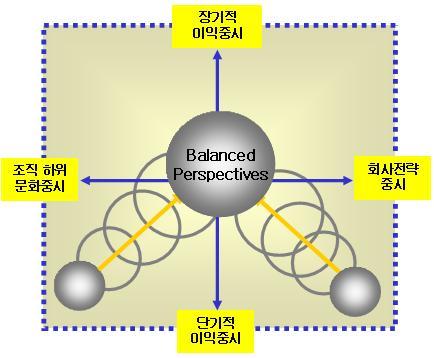

그림에서 보는 바와 같이 횡축으로 보면 개인이 속하게 될 조직문화 중심의 관점과 회사전략 중심의 관점이 있다. 최근 채용의 추세는 회사 자체보다 회사에서 담당하게 될 직무의 중요성이 강조되고 있으므로 직무 중심의 수요에 따라 연중 수시로 필요 인원을 충원하는 경우가 많다. 그러다 보니 회사 관점의 중장기적 인력 수요예측이나 전략에는 다소 소홀 해 질 수 있는 것이 현실이다. 또한 종축으로 보면 단기적 이익과 장기적 이익이 있는데 우선은 필요한 업무에 빨리 사람을 투입해서 성과를 보고자 하는 욕심이 생기게 마련이다. 그러나 이 또한 인재의 채용보다 훨씬 더 어려운 것이 유지라는 점을 감안한다면 장기적 이익을 소홀히 해서는 안 되는 것이다. 따라서 조직의 하위문화와 회사전략, 장 단기적 이익을 동시에 고려한 균형 잡힌 관점(Balanced Perspectives)의 채용이 매우 중요한 것이다.

아무리 능력 있는 인재를 채용했다 하더라도 선발한 인재가 조직의 문화에 제대로 적응하지 못한다면 다소 능력이 부족한 인재를 뽑아서 조직에 잘 적응시키는 것이 훨씬 유리할 수 있다. 남녀가 만나도 궁합이라는 것이 있는 것과 마찬가지로 개인과 조직의 내부에 흐르는 하위 문화의 적합성에 대한 검증도 반드시 고려되어야 하는 것이다. 그림과 같이 조직 하위 문화로는 첫째, 동아리활동, 회식문화 등과 같은 근무 외 생활이 있다. 조직 구성원에게 업무 외적으로 요구하는 바가 큰 경우에는 업무를 아무리 잘 한다 하더라도 인정 받기 어려우며 개인의 성향이 그러한 조직 요구에 잘 맞는지에 검토가 필요하다. 둘째, 파업이나 노사분규 또는 최근의 실적 부진자에 대한 대규모 감원, 부정 부패와 같은 사건 사고 등의 조직 실패경험을 고려하여야 한다. 노조활동 등 개인의 과거 경력 성향 등이 회사에는 치명적인 결격 사유가 될 수 있기 때문이다. 셋째, 국내 외 기업과의 인수 합병이나 경영진의 교체, 민영화, 전략의 급격한 변화 등에 잘 적응할 수 있는 직원인지를 검토하여야 한다. 넷째, 조직 내에서의 갈등경험, 저 성과자, 조직 내에서 적응하기 힘든 유형의 사람인지에 대한 판단도 중요하다. 이와 같이 개인의 능력 여하도 중요하지만 그에 못지않게 중요한 것이 조직에 잘 적응할 수 있는지 여부에 대한 판단을 위하여 조직의 내면에 흐르고 있는 조직 하위 문화에 대한 적합성을 판단해야 한다.

링크 - http://www.peopleconsulting.co.kr/bbs/zboard.php?id=publications&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=16

- 이제는 교육보다 채용이 더욱 강조되는 시대

인재는 잘 뽑으면 기업의 가장 큰 자산이 되지만 잘 못 뽑으면 기업의 가장 큰 부채이자 재난이 된다. 이 때는 人材가 아닌 人災가 되는 것이다. 드러커는 당신이 채용에 5분밖에 사용하지 않는다면 잘 못 채용된 사람으로 인사여 5,000시간을 허비하게 될 것이라 했으며, MS사의 연구결과 가장 능력 있는 프로그래머는 가장 능력 없는 프로그래머에 비하여 28배나 생산성 차이를 보인다고 했다. 또한 한 헤드헌팅 업체에서는 인재채용을 잘 못 하면 그 사람 연봉의 20~40배에 해당하는 손실을 입게 될 수 있다고 경고했다. 연봉 5천만원짜리 직원을 잘 못 뽑으면 작게는 10억에서 20억까지 손실을 볼 수 있다는 이야기이다.

이와 같이 인재의 채용은 무엇보다도 중요한데 왜 채용 환경은 점점 어려워지는 것일까.

첫째, 기업에서 요구하는 인재가 과거에 비해 훨씬 더 전문화 되어 지 고 있다. 즉 Generalist 에서 Specialist 에 대한 요구가 급증하고 있다는 점이다. 따라서 이러한 전문인력의 수는 수요에 비하여 공급이 턱없이 모자라는 것이다.

둘째, 과거 평생 직장 개념에서 이제는 평생 직업개념으로 변화하고 있다. 평생 직업이란 의사나 변호사, 회계사와 같이 전문직에만 있는 것이 아니라 이제 회사원들에게도 통용되는 개념이다. 따라서 자신의 전문성을 키울 수 없는 직장이라면 다른 대우가 좋다고 하더라도 미련 없이 떠날 수 있는 것이 최근의 트렌드인 것이며 그에 따른 직원들의 유동성(Mobility) 증가가 좋은 인재를 확보하거나 유지하기 어려운 요인으로 작용하는 것이다.

셋째, 인적자원의 다양성(diversity) 증대이다. 최근의 인재들은 자신만의 개성과 문화를 갖고 있기 때문에 다양한 욕구와 생활 방식을 갖고 있다. 이에 비하여 기업은 일과 생활의 균형(work life balance)을 맞추기가 쉽지 않은 환경에 있기 쉬우므로 뛰어난 인재를 유치하기가 더욱 어려워지는 것이다.

채용이란 사전적 의미에서 본다면 “조직의 인적자원계획(Human Resource Planning)에 기초하여 기업목표(Objectives)를 달성하기 위하여 필요한 인재를 규명하고 이를 확보하고자 적합한 후보자들을 물색하고 이들 중 최적의 요건을 충족하는 자원을 선발하여 배치하는 일련의 활동” 이라고 할 수 있다. 채용에 사용되는 용어를 본다면 우선 Hiring은 외부 자원 중 필요로 하는 신규인력을 고용하는 협의의 활동을 지칭한다. 반면 Recruiting은 외부 자원뿐 아니라 내부 자원을 동시에 고려하여 필요로 하는 인력을 모집, 선발하여 배치하는 보다 넓은 의미를 내포하고 있다. 최근에는 Spotting Talent라는 개념을 사용하고 있는데 이는 내부자원에 대하여는 개개인의 역량에 따라서 최적의 포지션에 배치함은 물론, 내부에서 조달하기 힘든 인재에 대하여는 외부에서 확보, 배치하는 인재에 대한 원활한 조달, 배치, 육성의 개념을 총괄하고 있다. 이와 같이 보다 넓은 의미에서의 채용에는 내부 육성(make)와 외부 조달(buy)의 개념이 모두 포함되는 것이다.

그러면 인재를 채용하기 위한 기준은 어떤 것이 있을까?

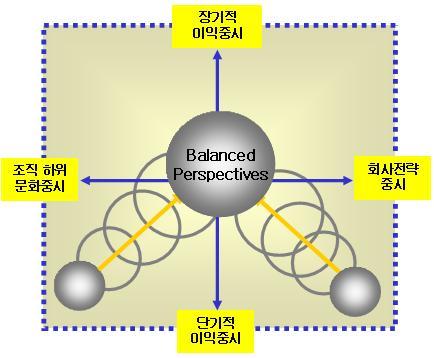

그림에서 보는 바와 같이 횡축으로 보면 개인이 속하게 될 조직문화 중심의 관점과 회사전략 중심의 관점이 있다. 최근 채용의 추세는 회사 자체보다 회사에서 담당하게 될 직무의 중요성이 강조되고 있으므로 직무 중심의 수요에 따라 연중 수시로 필요 인원을 충원하는 경우가 많다. 그러다 보니 회사 관점의 중장기적 인력 수요예측이나 전략에는 다소 소홀 해 질 수 있는 것이 현실이다. 또한 종축으로 보면 단기적 이익과 장기적 이익이 있는데 우선은 필요한 업무에 빨리 사람을 투입해서 성과를 보고자 하는 욕심이 생기게 마련이다. 그러나 이 또한 인재의 채용보다 훨씬 더 어려운 것이 유지라는 점을 감안한다면 장기적 이익을 소홀히 해서는 안 되는 것이다. 따라서 조직의 하위문화와 회사전략, 장 단기적 이익을 동시에 고려한 균형 잡힌 관점(Balanced Perspectives)의 채용이 매우 중요한 것이다.

아무리 능력 있는 인재를 채용했다 하더라도 선발한 인재가 조직의 문화에 제대로 적응하지 못한다면 다소 능력이 부족한 인재를 뽑아서 조직에 잘 적응시키는 것이 훨씬 유리할 수 있다. 남녀가 만나도 궁합이라는 것이 있는 것과 마찬가지로 개인과 조직의 내부에 흐르는 하위 문화의 적합성에 대한 검증도 반드시 고려되어야 하는 것이다. 그림과 같이 조직 하위 문화로는 첫째, 동아리활동, 회식문화 등과 같은 근무 외 생활이 있다. 조직 구성원에게 업무 외적으로 요구하는 바가 큰 경우에는 업무를 아무리 잘 한다 하더라도 인정 받기 어려우며 개인의 성향이 그러한 조직 요구에 잘 맞는지에 검토가 필요하다. 둘째, 파업이나 노사분규 또는 최근의 실적 부진자에 대한 대규모 감원, 부정 부패와 같은 사건 사고 등의 조직 실패경험을 고려하여야 한다. 노조활동 등 개인의 과거 경력 성향 등이 회사에는 치명적인 결격 사유가 될 수 있기 때문이다. 셋째, 국내 외 기업과의 인수 합병이나 경영진의 교체, 민영화, 전략의 급격한 변화 등에 잘 적응할 수 있는 직원인지를 검토하여야 한다. 넷째, 조직 내에서의 갈등경험, 저 성과자, 조직 내에서 적응하기 힘든 유형의 사람인지에 대한 판단도 중요하다. 이와 같이 개인의 능력 여하도 중요하지만 그에 못지않게 중요한 것이 조직에 잘 적응할 수 있는지 여부에 대한 판단을 위하여 조직의 내면에 흐르고 있는 조직 하위 문화에 대한 적합성을 판단해야 한다.

링크 - http://www.peopleconsulting.co.kr/bbs/zboard.php?id=publications&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=16

'기업 이야기 > 기업문화' 카테고리의 다른 글

| 6. 직원 역량 향상시키기 (0) | 2011.10.01 |

|---|---|

| 5. 지속 가능한 성과창출경영 (0) | 2011.10.01 |

| 3. 직무중심의 시스템적인 인적자원관리 방안 (0) | 2011.10.01 |

| 2. 조직의 건강도 자기진단 체크리스트 (0) | 2011.10.01 |

| 1. 훌륭한 인재가 회사를 떠나는 10가지 이유 (0) | 2011.10.01 |